林旭光:亲历滇西反攻与温州和平起义

林旭光年轻时照片。庄越 翻拍

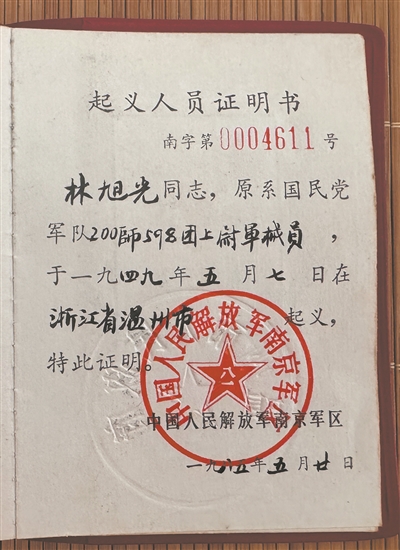

林旭光的起义证明书。庄越 摄

林旭光讲述抗战故事。庄越 摄

老兵名片

姓名:林旭光

出生年月:1926年3月3日

籍贯:浙江永嘉(今温州)

抗战经历:1944年秋,参加滇西反攻战役,参与收复龙陵城作战。

抗战后经历:抗战胜利后,随部队赴湖北武昌接受日军缴械,并押送战俘回国。1949年5月7日,随二〇〇师叶芳部参加温州和平起义。

荣誉情况:2015年获“中国人民抗日战争胜利70周年纪念章”。

温州网讯 “死了,也就是一条命。”回想滇西反攻的战场,百岁抗战老兵林旭光打着手势说,眼眸中,似乎仍燃烧着18岁时的那团烈火。

8月12日,受台风影响,温州天空澄澈,气温适宜。阳光穿过高楼的缝隙,在百岁抗战老兵林旭光家的客厅里铺开一层温暖的光晕。

刚过百岁的林旭光,耳聪目明,他坐在椅上,背脊挺直如松,眼神沉稳。

1926年,林旭光出生于永嘉蒲州(今龙湾区),家中排行老二。林父经营鱼行,收入虽不高,却也能让一家人过着安稳日子。

然而,战争的铁蹄踏碎了这份宁静——1941年4月,日军首次入侵温州。15岁的他奔走躲避,最后逃入柑园稻田,战机轰鸣声压得人窒息,炸弹爆炸的巨响与冲击波令地动山摇。“我看到,女人们为了不被日本兵发现,缩在田里,瑟瑟发抖。”

而从对战争的恐惧到真正点燃从军之志的,是1942年夏天日军第二次入侵温州期间发生的惨案。

当时,日军在南塘抓走18名青年,将他们五花大绑,跪在滚烫的石板上在烈日下暴晒,晒一会儿赶下河泡水,泡完又赶到岸上继续晒。除一名叫潘瑞明的青年因水性好泅渡逃生外,其他17名青年就这样被虐待致死。

砻糠桥“晒人干”的惨案很快传遍温州。17岁的林旭光闻讯攥紧拳头,眼中燃起复仇的火焰:“那一刻,我只有一个念头:当兵!打日本鬼子!让中国人再不受这种欺负!”

参军的机会很快到来。1943年秋,林旭光与9名有志参军的同乡青年,踏上奔赴云南的从军之路。

身体结实、中学毕业、头脑聪明,林旭光被直接选入“军士班”(相当于军官后备班)接受基础训练,随后参加两期干部训练班(军官训练班),后任畜力运输营第一连副连长兼指导员。滇西战场山高谷深,骡马是维系前线的重要运输工具。很多战略物资的运输,如弹药、粮食、药品等,都要依靠畜力送往前线。

1944年秋,滇西大反攻的号角响彻怒江两岸。林旭光带领150余人的队伍,牵引着驮满弹药、粮食的骡马,昼夜兼程奔赴保山,支援怒江对岸的前线。崎岖的山路上,炮弹撕裂空气的尖啸声不断从头顶掠过,爆炸掀起的灼热气浪裹挟着泥土和硝烟扑面而来。“说不怕是假的,心都提到嗓子眼了。”说起初上战场,林旭光坦言,“但上了战场,命就不是自己的了,死了,也就是一条命。”弹药送达,返程休整时,他才惊觉一颗流弹紧贴大腿射穿了军裤,留下焦黑的弹孔,而自己竟奇迹般毫发无伤。这毫厘之间的生死,成为他烽火岁月最惊险的注脚。

1945年8月15日,日本宣布无条件投降的喜讯传遍全国。林旭光所在的部队当时驻扎在昆明,随即接到指令,辗转贵阳抵达武昌,执行收缴日军武器、押送日军战俘回国的任务。看着昔日耀武扬威的侵略者垂头丧气缴械投降。那一刻,他感到无比自豪。

抗战胜利后,林旭光渴望和平,重建家园。1948年秋,林旭光回到温州,成为重新组建的二〇〇师五九八团军械员,负责管理军械。

1949年5月4日,随着国民党军队在战场上接连溃败,经与中共浙南地委、浙南游击纵队秘密谈判,二〇〇师决定率部和平起义。5月6日,林旭光与下属的16名士兵负责将储存在西山包公殿的武器弹药搬运至中山公园,移交给前来接防的浙南游击纵队。

和平起义后,林旭光因伤不得不离队回家医治,后与部队失散,就此结束军旅生涯。

2025年的这个午后,老人微微垂首,目光落在木地板上那片静静流淌的阳光里。“现在啊,我就是个普普通通的老头子。”林旭光给记者展示自己的起义证明。说起晚年生活,他语气平静,仿佛在叙述他人的事。

百年沧桑,生死考验,荣辱浮沉,都如尘埃般沉入了时光的河底。唯有心口那团火——那是17岁少年听闻日寇暴行后立下的滚烫誓言——穿越了弥漫的硝烟、漫长的岁月,依然在记忆最深处,散发着不灭的温热。

“青”听

岁月轻声,敬意无言

光阴深处,是那簇温热的火。

阳光斑驳洒落在木地板上,给时光铺上一层柔暖。屋内,百岁林旭光安静地端坐椅上。

“林老,今天精神不错啊。”门口响起温和的笑声。温州市历史学会抗日战争研究中心秘书长管朝涛,提着几大袋水果进屋。

紧随他的是瓯北中心小学四年级学生李昕诺,她探头进来,眼睛亮晶晶的。“爷爷,您好!”她用温州方言问候,上前轻轻握住林老的手,仿佛怕惊扰这双历经战火的手掌。

林老笑着回应。他缓缓开口,声音沉稳——那年滇西反攻,我牵战马翻越高山,山风猎猎,炮声回荡谷间;夜涉冰凉山涧,马蹄在湿滑石上闷响;流弹擦过裤腿,焦糊气息扑面而来,却来不及害怕,只能咬牙前行……

坐在旁边的管朝涛不时补充:“那是一条生死路,物资是战线的血脉。”他目光温柔,仿佛替老人接力,将故事讲给孩子听。

李昕诺屏息倾听,双手紧握,心中如揣滚烫石子。忽然,她抬头问:“爷爷,为前线运输物资时,有遇到困难吗?”

林老沉默片刻,目光像是穿过了漫长的山道和硝烟:“没有。就算有,也要想办法克服!”笃定的回答,是历经险境后的底气。

微风拂窗纱,金光斜洒,映在老人布满皱纹的脸上,也落进孩子的清澈眼中。三代人静静相伴,仿佛传递着一簇火:它从战马嘶鸣的山谷走来,穿越岁月,依然温热地照亮前路。

感言

管朝涛(退役军人、温州市历史学会抗日战争研究中心秘书长):相识十年,从探访历史到成为忘年交,这段友情值得我永生铭记。

李昕诺(瓯北中心小学学生,少先队员):抗战老爷爷们冒着生命危险,为我们换来了现在的幸福生活。在没有战争的年代,我们要不忘历史,砥砺前行!

抗战史实专家顾问:

刘建国 温州大学人文学院教授,浙江省历史学会副会长,温州市历史学会会长

谭桂涛 浙江省地方志151人才、瓯江青年社科学者

陈传银 平阳党史研究室编研科副科长

来源:温州日报

原标题:“那一刻,我只有一个念头:当兵!打日本鬼子!让中国人再不受这种欺负!”

林旭光:亲历滇西反攻与温州和平起义

记者:庄越 刘宏宇