“浙里鉴宝”公益活动举行 专家揭秘收藏之道

一件海外回流的铜质梅瓶引起专家们的关注。 潇潇 摄

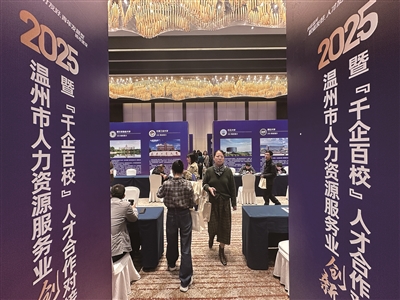

温州网讯 昨天上午9点半,由温州市文化广电旅游局、浙江省文物鉴定站主办,温州博物馆与瓯海区博物馆承办的“浙里鉴宝”浙江省民间收藏公益鉴定活动(温州站)在瓯海区博物馆准时开启。尽管秋意渐浓,但一大早便有众多收藏爱好者排起长队,怀揣着各式“宝贝”等待与专家面对面交流。

活动现场,陶瓷、书画、玉器、杂项等各类藏品令人目不暇接,专家们耐心细致地为每一位藏友鉴别真伪,解开收藏谜题。

珍品纷呈见真章

家住鹿城区的廖先生带来了一批海外回流文物,其中一件铜质梅瓶格外引人注目。廖先生从巴黎朋友手中购入的这件梅瓶,瓶身绘制了大量细腻的戏曲人物图案,情节丰富生动。“这件梅瓶的年代大概在明清之间,工艺特殊。锡软铜硬,能将这两种金属结合并完成如此精细的工艺,体现了古代工匠的高超技艺。”专家推测,这种工艺可能与掐丝珐琅类似。“在古代,人们会根据不同季节使用不同材质的花瓶插花。春冬用铜瓶,秋夏则用瓷瓶,这是古人的生活智慧。”聆听着专家的补充,众人纷纷点头。

一位藏友从盒中取出一条由多种材质珠子串成的项链,有专家一见便认出这是具有历史价值的“贸易珠”。“这应该是中亚商人带到丝绸之路上的货币,”他轻轻拨动着珠子解释道,“这些由玻璃珠、紫水晶等各类材质组成的贸易珠,曾是古代丝绸之路上重要的交易媒介,承载着东西方文化交流的历史记忆。”

家住永嘉的陈先生一大早便赶到现场,带来了多件父亲收藏的文房用品。专家们互相传阅这批器物,轻声交流着意见。“这批文物在形制和工艺上具有典型的日本风格。你们看这个托盘背后的朱漆梅花图,款识‘大石斋’,这是著名画家唐云的斋号。”一位专家仔细察看画风细节道“这画作与唐云的风格一致。特别是梅花的勾勒方式,具有他独特的笔墨语言。再加上材质、款识和时代特征都相符,应是真品。”这些文房用品虽为民间器物,但因与名家关联而价值倍增。专家推测,红木笔管象牙帽的毛笔、酸枝红木文具盒以及漆器撒螺钿的托盘,都可能是唐云生前使用过的物品,承载着丰富的文化信息,陈先生听后欣喜不已。

专家传授“收藏经”

活动现场可谓“几家欢乐几家愁”。市民林女士带来的几枚钱币被鉴定为仿制品,她却豁达地表示:“没关系,收藏买个开心。”而黄先生带来的一块砖砚,也因铭文与形制不符被鉴定为仿品,他一脸失望地包好物品离开了。

面对藏友们的热情,专家们分享了专业的收藏建议。第一,要厚积薄发,先做“学者”再做“藏者”。 建议从权威书籍和博物馆展览入手,系统学习。专家强调,“只有脑中先存有‘真品’的标准器形象,才能在市场上辨识‘赝品’”,鼓励藏友通过“纸上学”与“实物看”相结合的方式练就“眼力”。

第二,要理性审慎,警惕“捡漏”心理。 市场上仿品比例高,“漏”往往意味着陷阱。收藏应量力而行,重在文化消费,而非投机,对于高价藏品务必多方求证。

第三,要价值收藏,深耕细分领域。与其广博不如专精,专家建议选择如明代青花、宋代钱币或文房清供等一个门类进行系统研究与收藏,理解其承载的历史、艺术与科技价值,成为真正的文化传承者。

来源:温州日报

原标题:温州藏友赴文化之约 专家揭秘收藏之道

“浙里鉴宝”公益活动举行

记者:程潇潇