浙闽边的星火,一场跨越九十年的交响

“红耀浙闽·石韵丰碑——纪念中共闽浙边临时省委成立暨红军挺进师创建浙南游击根据地90周年”泰顺石雕红色印记主题艺术展。

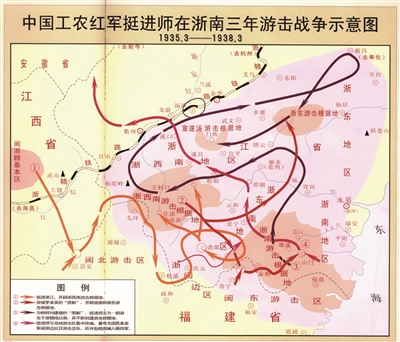

中国工农红军挺进师浙南三年游击战争示意图。

1938年3月18日,粟裕率红军挺进师主力400多人开赴皖南,编入新四军。

六面密印:红军南方三年游击战争期间,浙南游击区用于秘密联络的一种印信。

小宫庙——中共闽浙边临时省委成立旧址。

中国工农红军挺进师纪念馆。

温州网讯 九十年前的11月7日,浙南山区的深秋层林尽染,在泰顺县白柯塆村的一座小宫庙里,刘英、粟裕、叶飞等革命先辈齐聚一堂,宣告中共闽浙边临时省委正式成立。这一载入史册的决定,如同在沉沉暗夜中点燃了一盏明灯,照亮了浙闽边区的革命道路。

九十年后的今天,我们站在历史与未来的交汇点回望,那段烽火岁月沉淀的精神财富,正转化为推动区域协同发展的强大动力,书写着新时代的壮丽篇章。

烽火岁月

浙闽边区的革命史诗

1935年,是中国革命史上极其艰难的一年。中央红军主力正在进行艰苦卓绝的长征,南方各根据地面临着严峻考验。正是在这样的历史关头,奉命掩护中央战略转移和策应主力红军长征的中国工农红军挺进师,在粟裕、刘英的率领下,进入浙江开展游击战争,与叶飞领导的闽东独立师胜利会师。

这是一次改变浙闽边区革命格局的历史性会师。1935年10月5日,在福建寿宁郑家坑的首次联席会议开启了区域协同的先声;一个月后的11月7日,泰顺白柯塆的第二次联席会议则正式建立了统一领导核心——中共闽浙边临时省委。这个决策极具战略远见,它打破了地域界限,整合了革命力量,为后续发展奠定了坚实基础。

临时省委成立后,浙闽边党组织有了统一的坚强领导。在“开展游击战争,创建苏维埃根据地”的方针指导下,挺进师和地方武装密切配合,创建浙南游击根据地,有了浙东、浙西南小块游击根据地和大量分散的游击点。最鼎盛时期,红军挺进师发展到1500余人,地方游击队和群众武装达数千人,游击区域遍及30多个县;浙南游击根据地的范围包括瑞安(含今文成县)、平阳(含今苍南县)、泰顺、福鼎以及青田、景宁、丽水、霞浦、寿宁、庆元、永嘉等县的大部或部分地区,形成了星火燎原之势。

然而革命道路从来不是一帆风顺。1936年底,国民党当局调集十余万兵力,对闽浙赣皖四省边区红军游击队实施残酷“清剿”。面对严峻形势,临时省委果断决策,将部队“化整为零”,转入外线作战。刘英率省委机关跳出重围,粟裕带队北撤浙西南,展现了卓越的军事指挥艺术和灵活机动的战略战术。

更值得铭记的是,在民族危亡的关键时刻,临时省委准确把握历史大势,积极推动抗日民族统一战线的建立。从1937年3月发出《快邮代电》呼吁停止内战,到同年8月促成浙江国共和平谈判,再到1938年3月部队改编北上抗日,这一系列重大决策,充分体现了共产党人以民族利益为重的博大胸怀和远见卓识。

九十年后再回首,我们更加深刻地认识到闽浙边临时省委和红军挺进师的历史贡献:它不仅成功坚持了南方三年游击战争,保存了革命火种,策应了主力红军长征,更在历史转折关头实现了从国内革命战争到抗日民族解放战争的战略转变,为后续革命事业发展储备了重要力量。

精神赓续

红色基因的当代回响

历史是最好的教科书,也是最好的营养剂。闽浙边临时省委和红军挺进师留下的宝贵精神财富,穿越九十年时空,依然闪耀着时代光芒。

绝对忠诚的政治品格在新时代熠熠生辉。当年,在白色恐怖笼罩下,浙南大地涌现出无数可歌可泣的英雄事迹。泰顺县刘素贞及其三个儿子钱永流、钱永去、钱永品“一门四英烈”,文成县胡氏六兄弟“一门六烈士”,这些感人至深的故事,是对党忠诚的最生动诠释。如今,这种忠诚品格已转化为温州干部群众坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”的政治自觉,成为推动高质量发展的强大精神动力。

人民至上的根本立场在新时代得到充分体现。红军挺进师之所以能在浙南站稳脚跟、发展壮大,根本在于始终与人民群众保持血肉联系。今天,温州持续深化“强城、兴村、融合”战略,用心用情用力办好民生实事,全力推进共同富裕。全市民生保障支出持续保持在较高水平,城乡居民收入差距稳步缩小,让改革发展成果更多更公平惠及全体人民。

敢闯敢试的革命精神在新时代持续迸发。从创建游击根据地到打造“浙江第三极”,温州人始终保持着敢为人先的创新勇气。当前,温州正牢记“续写创新史”殷殷嘱托,深入实施“八大攻坚”、打造“浙江第三极”,2025年上半年地区生产总值增长6%,规上高新技术产业、战略性新兴产业、高端装备产业、数字经济核心产业制造业增加值同比增速均高于同期规上工业增速,新质生产力加速成长,创新驱动发展态势强劲。

区域协同

从革命联动到发展共赢

九十年前,临时省委以“跨省联动”打破地域壁垒,统一领导革命斗争;九十年后,浙闽边界正以同样的智慧推进区域协同发展。2025年,随着浙南闽北协同发展纳入中央重点工作安排,两省合作迎来前所未有的历史机遇。

交通互联取得突破性进展。昔日红军辗转跋涉的崎岖山路,如今正被现代化的交通网络所取代。今年8月,全国首个跨省革命老区交通一体化方案——《闽浙边革命老区综合交通协同发展总体方案》正式实施,福建宁德、南平和浙江丽水、温州4市16县(市)将抱团推进交通一体化。苍泰高速、景文高速等一批跨省通道加快建设,浙闽边界“一小时交通圈”初具雏形。

产业协作呈现深度融合。依托丰富的红色资源和生态优势,浙闽边界地区共建绿色产业带,共推文旅融合发展。泰顺与福鼎联合构建了“红色文化共兴”路径,打开“农村社区共建”新模式;温州与宁德开展科协战略合作,开启科协跨省协同合作新篇章;温州市与宁德市文旅部门签署了《客源互送战略合作协议》,进一步深化市场共拓的深度合作机制。

治理协同实现机制创新。两省边界县市率先推出上百项政务服务“跨省通办”事项,建立生态环境联合监测执法机制,开展跨界河流协同治理,省际边界治理现代化水平显著提升。这种“一盘棋”思维,正是对临时省委当年跨区域协作经验的创新性发展。

老区新貌

红色沃土的振兴实践

作为临时省委诞生地和浙南游击根据地核心区,泰顺县的红色传承与创新发展尤为引人注目。

近年来,泰顺投入专项资金1.2亿元,对全县43处红色旧址进行保护性开发,创新推出“红色资源+绿色经济”发展模式。泗溪镇通过整合17处红色资源,串联挺进师纪念馆、山后堡垒村纪念碑等节点,打造“重走红军路”沉浸式体验线路,配套建设“红军饭店”“红军超市”,形成“红色研学+生态农业+乡村旅游”全产业链。

数字是最有力的证明:2024年,泰顺红色旅游接待游客量同比增长32%,带动白柯塆等4个村经营性收入超749万元,村集体总收入突破1015万元,较三年前翻了一番。红色资源真正成为了老区人民的“致富源”“幸福泉”。

更令人振奋的是,泰顺的创新实践正在整个浙闽边界产生示范效应,各地纷纷借鉴泰顺经验,深挖本地红色资源,打造各具特色的红色文旅品牌。浙闽边界正在从历史上的“革命红”走向新时代的“发展红”。

时代新程

同心迈向下一场远征

九十年风云激荡,九十年初心不改。从1935年白柯塆小宫庙里的星星之火,到如今浙闽边界协同发展的燎原之势,变化的是时代主题,不变的是共产党人为人民谋幸福、为民族谋复兴的如磐初心。

站在新的历史起点上,我们纪念中共闽浙边临时省委成立暨红军挺进师创建浙南游击根据地90周年,就是要让红色基因焕发新时代光芒,让革命精神激励我们砥砺前行。历史不会忘记,在浙南的三年游击战争中,革命先辈用忠诚与信念铸就的精神丰碑;时代正在见证,新一代建设者用智慧与汗水续写的发展华章。

历史川流不息,精神代代相传。今日之浙闽大地,红色血脉奔流不息,革命精神历久弥新。在推进中国式现代化的新征程上,浙闽边界地区正以红色基因为帆,以协同发展为桨,乘风破浪,勇立潮头,必将书写出无愧于历史、无愧于时代的新辉煌!

正如粟裕将军常说的,浙南的山水和人民,是他们永远的根。这根,深植于历史,繁茂于今天,也必将参天于未来。

从星火燎原到汇入抗战洪流

闽浙边临时省委的三年战略征程

1935年2月

红军挺进师组建

1935年11月

中共闽浙边临时省委成立(从武装力量组建到统一领导核心建立,标志着革命力量从分散走向联合。)

1936年夏

浙南游击根据地基本形成(在统一领导下,实现了根据地的创建与发展,并在艰苦斗争中坚持下来。)

1937年8月

浙江国共和谈成功(面对民族危亡,成功实现从内战到抗战的战略转变,推动和谈并改编部队。)

1938年3月

红军挺进师北上抗日编入新四军(最终融入全民族抗战洪流,标志着其阶段性历史使命的圆满完成。)

来源:温州日报

原标题:浙闽边的星火,一场跨越九十年的交响

——纪念中共闽浙边临时省委成立暨红军挺进师创建浙南游击根据地90周年

记者:伍秀蓉 通讯员 张林洁

图片由温州市委党史研究室提供