园博面孔丨余亦啸:审批路上的“开路先锋”

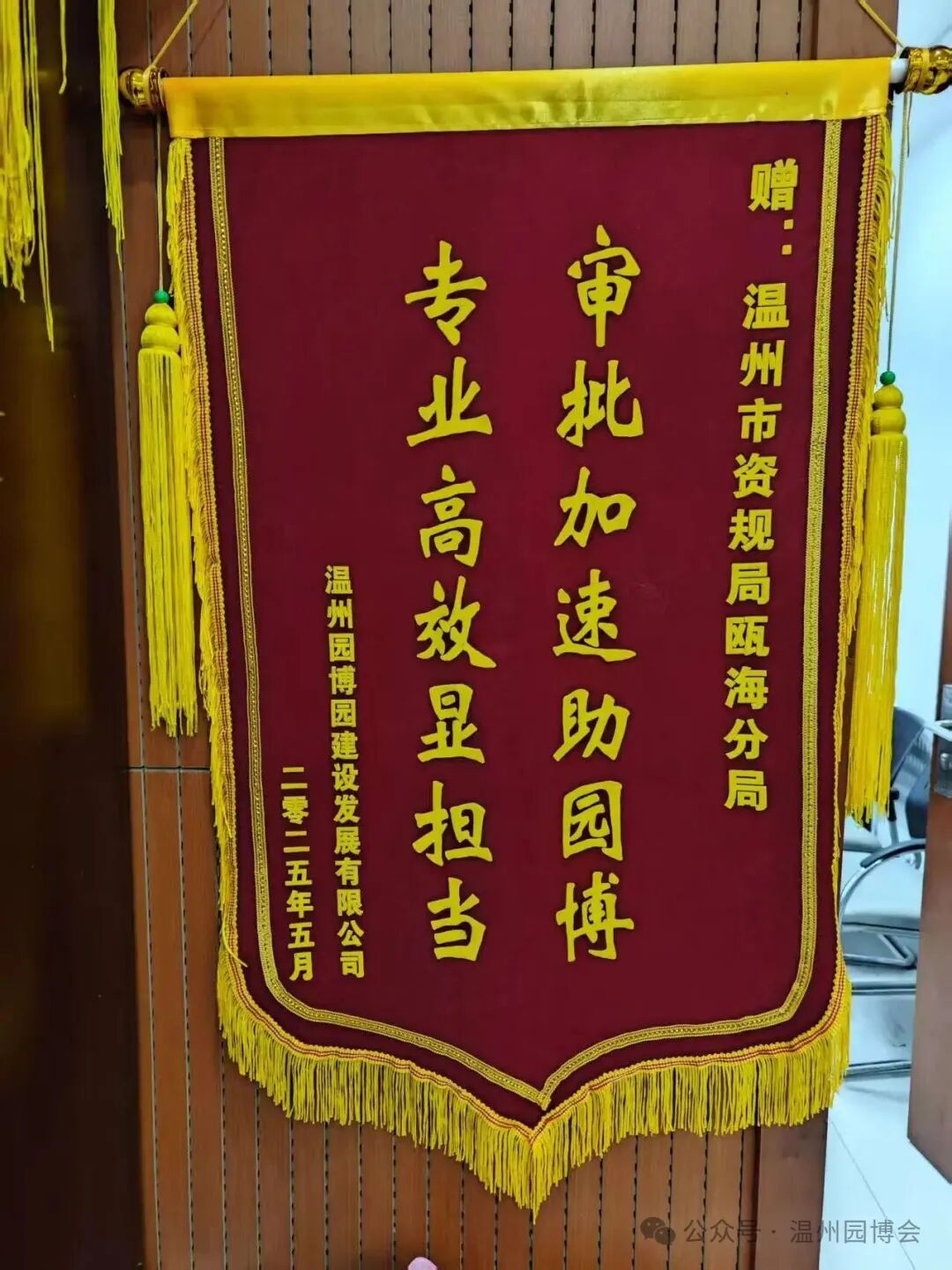

温州网讯(记者 张湉)在温州市自然资源和规划局瓯海分局的一间办公室墙上,一面鲜红的锦旗格外醒目:“审批加速助园博,专业高效显担当。”落款是温州园博园建设发展有限公司。这不仅仅是一份谢意,更是对一场“与时间赛跑”的项目审批攻坚战的有力见证。

作为省级“千项万亿”工程,温州园博园的落地,首要突破的就是审批关。温州市自然资源和规划局瓯海分局行政审批科科长余亦啸正是这场攻坚战役前线中的核心一员。

创新突破,跑出审批“加速度”

园博园审批工作堪称一场复杂度极高的“系统性战役”——既要统筹九十万平方米的用地规划,又要和十多个部门“打交道”,还要把控数十个子项目的推进节奏,任何环节疏漏都可能影响整体进度。

规模大、时间紧、任务重。瓯海区资规分局党委迅速组建园博园审批服务专班,由余亦啸作为团队核心,担当起拆解这座“大山”的尖兵使命。

“我们必须打破常规,才能抢出时间窗口。”余亦啸介绍,团队为此专门建立了“一项目一专员”跟踪机制,以倒排节点压实责任,并创新实施“容缺受理+前置审查”模式,提前介入材料审核,主动对接补正需求,全力保障审批流程全程“零卡顿”。面对用地与工程审批的衔接难题,团队进一步推出“分期供应、滚动开发”新模式,在市资规局审批处的指导下,通过并联推动划拨用地公示与工程规划许可批前公示,成功实现“划拨决定书”与“建设用地规划许可证”同日核发,为项目开工抢出了宝贵的15天。

更值得一提的是,团队建立“征迁—供地—建设”动态衔接机制,实现了成熟地块“即时供应、即时开工”的高效闭环。“这一做法,让项目推进从‘等着批’变为‘等着建’。”余亦啸解释道。针对项目用地内的保留建筑,团队在上级部门支持下创新采用“安全鉴定通过即先行供地”模式,既抢出了项目进度,又通过后续“征收再供应”,为建筑后续升级预留了空间。

“审批工作不仅要会‘拆解’,更要懂‘预见’。”余亦啸举了个例子,在《划拨用地目录》新政出台前的关键窗口期,团队提前与省自然资源厅沟通,抢在新政实施前完成文化用地供地,成功规避了政策变动风险。

“我们从项目实践中摸索出的创新审批机制,不仅为园博园项目保驾护航,也为同类大型项目提供了可复制的经验样本。”余亦啸表示。

▲余亦啸(中)与相关部门沟通审批事宜。

攻坚克难,打通项目“中梗阻”

园博园项目涉及直服设施、配套道路等多项用林审批,环节复杂、堵点频现。面对一道道审批关隘,余亦啸实地踏勘所有项目现场,一次次对接实际需求,协调民政、镇街等同步推进林地报批与政策处理工作。面对因项目立项未到位造成的审批“空窗期”,积极推进“按批次组件上报”的创新思路,打通了流程中的关键卡。

园博园建设这盘“大棋”,除了要落子新建的主体项目,还有一大片存量工业建筑的“老棋”需要盘活。然而,“退二进三”这一关键棋路未通,施工便无法进场,成为卡住整盘棋局的“中梗阻”。

比如“园博印象”项目,涉及临时“退二进三”的企业共10家近25万平方米的建筑规模,项目团队没有硬等,而是想出妙招,将区域消防改造和各家企业的转型方案“打包”一起审批,同步推进,在保质的同时成功将改造时间压缩近一半;“园艺文化展示中心”项目面临的是另一道难题——现有的老建筑既不符合新业态的需求,也不符合现行规划的要求。余亦啸带着团队下好“先手棋”,在规划调整阶段就提前介入,按照未来带建筑出让的标准来设计各项指标,为将来地块顺利出让、实现“拿地即发证”做好准备。

“园博园既是重大项目,也关乎民生福祉。我们必须以法规为准则,以政策组合为抓手,既要迈开步子,更要走稳步子。”余亦啸说。采访中,他始终将“我们”挂在嘴边,把成绩归于集体。“从规划、土地到林业,从区级部门到市直单位,每个环节的突破都凝聚着团队智慧和协作力量。”

目前,园博园项目已基本完成各项审批工作,但余亦啸和团队的脚步并未停歇。在他们身后,一座见证“温州速度”、诠释“温州品质”的园博园,正以日新月异的姿态,从宏伟蓝图加速走向现实画卷。