河泥荡文化公园“很生态” 城市添湿地版“绿水青山”

一群市民在河泥荡文化公园湖畔吹奏萨克斯

河泥荡文化公园内生机勃勃

河泥荡文化公园菊园的设计风格也是“原生态”

周边居民在河泥荡文化公园里打羽毛球

河泥荡文化公园内野趣横生

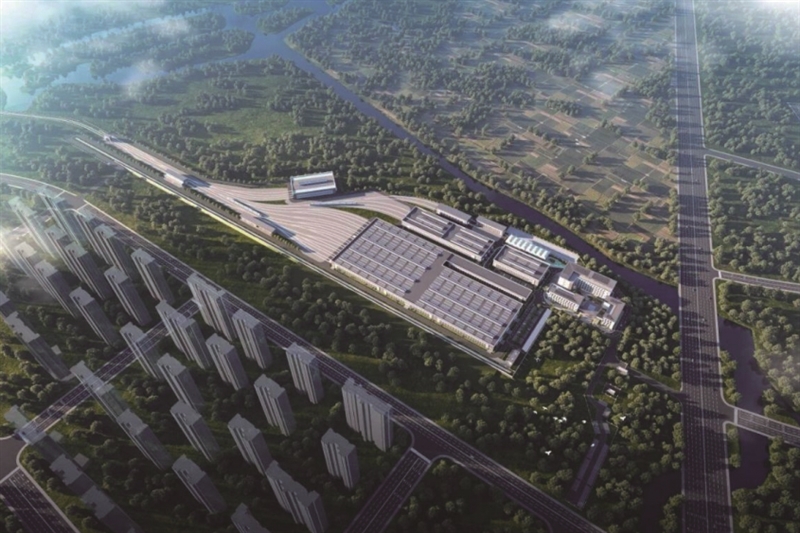

温州网讯 在温州龙湾,有一处以“水”“月”为特色的主题园林——河泥荡文化公园,它保留了湿地的原生水网、乡土植被、生态景观和渔村文化印记,让市民在城市中也能触摸到青山绿水。2008年12月竣工开园的河泥荡文化公园,自2022年完成主题化提升工程以来,这座占地16公顷的城市园林已悄然走过三年时光。它不仅是龙湾湿地版的绿水青山,更成长为融合生态景观与现代休闲功能的现代园林,园内水网密布,亭廊掩映,诠释了“虽由人作,宛自天开”的境界。

城中有湿地版“绿水青山”

河泥荡文化公园坐落于龙湾永中街道和海滨街道交汇处,总面积16公顷,其中水域面积3.1公顷,河泥荡的历史可追溯至冲积平原形成时期。河泥荡水域作为大罗山东麓水系的枢纽与城市湿地,这里曾是“河泥荡三鲜”鲈鱼、螃蟹、蚕虾的盛产地。明代首辅张璁“长街昨夜渔歌发,矩巷今朝蟹味美”的诗句,至今仍在当地传颂。

步入河泥荡公园东入口,一面融合龙湾渔村文化的主题景墙映入眼帘,巧妙地将地方历史人文沿革与原生水网、渔村文化等相融合,奠定了“印象河泥荡”的园林基调。景墙之后,豁然开朗,“水韵河泥荡”景观廊架以现代曲线语言演绎传统廊桥韵味,其立面栅格错落有致,蜿蜒灵动,与周边绿植花境相映成趣。游人憩坐其间,仿佛置身于生机盎然的绿水青山,满是舒适与惬意。

往北过桥,便至抚月堂景区,这里淋漓尽致地展现了“林月映清流”的造园意境。建造方利用原有乔木群落,通过清理下层、补植耐阴植被,营造出疏密有致的林下空间。黑色粗砾石蜿蜒其间,暗合园林“曲径通幽”之妙。在这里,湖水与岸边花境自然衔接,白色的月光廊架点缀其间,成为园内赏月的最佳之处。

以“水”“月”为特色

河泥荡文化公园于2004年开工建设,2008年12月竣工开园,成为温州市东片最大的城市公园。河泥荡公园自建园伊始就千方百计保留一草一木,保护原始生态,并确立了以“水”“月”为园林特色,清代诗人胡志的《河泥荡中秋夜泊》中曾云:“荷塘月映莲花白,荊竹风摇萤火虫。”描绘出了在河泥荡泛舟赏月、萤火相伴的诗意画面。河泥荡文化公园以草坪、树木、湿地为主体,以历史、文化为内涵的造园理念,将公园划分为入口区、渔村区、湿地区、休闲区及赏月区五个功能区域。公园内植被丰富,水网密布,生态环境优美,先后获评“省级优质综合公园”“温州市最美公园”称号。

2021年,河泥荡公园启动主题化提升工程,通过“重点打造、分区处理、全域把控”的策略,对东入口广场、抚月堂周边等地块进行优化,将历史文脉与现代园林艺术相融合。抚月堂新增的滨水步道和临水栈道,菊园新增的月相认知牌景观小品,既延续传统赏月习俗,又为市民创造全新的园林体验。

成生态教育活教材

如今的河泥荡文化公园,最动人的特质莫过于对乡野自然风光的坚守:未追求“精致化”的人工造景,而是保留了湿地的原生水网、乡土植被与渔村文化印记,让绿水青山的底色始终鲜明,让市民在城市的中心也能触摸乡野肌理。

漫步河泥荡文化公园,一个个幸福与惬意的场景扑入眼帘:步道上,几位市民穿着运动服慢跑;锦鲮湖边,两位老人坐在小马扎上钓鱼,目光专注地盯着水面的浮漂;沙池边,几个小朋友蹲在浅沙中将沙子铲进小桶;不远处还有市民吹奏萨克斯,旋律悠扬婉转。

龙湾区垃圾分类科普教育基地的设置,更让生态保护理念与乡野风光自然融合。科普教育基地藏身于风车茉莉缠绕的“绿野仙屋”。小朋友们捡拾掉落的树叶,发挥创意制作独特的树叶面具,寓教于乐,在学习环保知识的同时,亲手触摸自然草木,理解“保护生态就是保护生活”的道理。龙湾区综合行政执法局相关负责人说,在这片保留完好的乡野景致中,人们不再是景观的旁观者,而是自然的参与者、生态的体验者。让“绿水青山”不仅是观赏景观,更成为生态教育的活教材。

当夕阳的余晖洒满河泥荡,荷叶在风中轻摇,廊架下笑语悠扬。市民漫步其间,呼吸的是城市湿地的清新空气,触摸的是乡野草木的温润肌理,体验的是“绿水青山”带来的幸福生活。这座坚守“绿水青山”的城市公园,成为“两山”理念落地生根的鲜活注脚。

来源:温州晚报

原标题:河泥荡文化公园“很生态” 城市添湿地版“绿水青山”

记者 陈希茜/文

摄影家 陈元康/摄