102岁抗战老兵金加伦:看着同伴倒下,心里就空了一块

2015年,金加伦荣获的“中国人民抗日战争胜利70周年纪念章”。

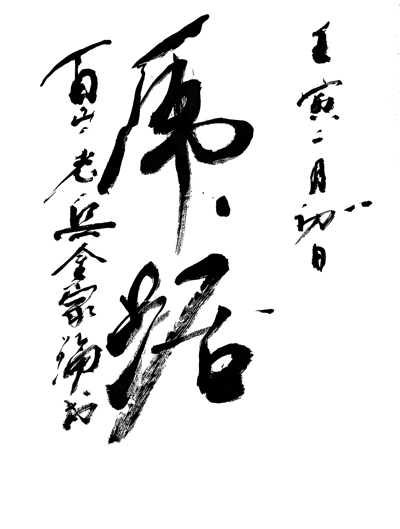

金加伦墨宝。

志愿者向金加伦敬礼致敬,金加伦回敬军礼。庄越 摄

温州网讯 “战场上看到同伴倒下,心里就空一块,但不能停,前面还有人等你。”这句话,是102岁的抗战老兵金加伦,在硝烟中磨炼出的信念,正如家门前他亲手题写的“虎踞”二字般遒劲。

老兵名片

姓名:金加伦(金耀荣)

出生年月:1925年5月11日

籍贯:浙江永嘉

抗战经历:1942年2月应征入伍,新兵结束后编入暂编第二旅(次年改成暂编第十一旅),并于当年冬考入第三十二集团军主办的“西南游击干部训练班”,学习1年半,分到陆军突击总队重机枪连,担任机枪手,升为少尉,随部队辗转衢州、龙游、松阳等地,参与对日军作战。

抗战后经历:抗战胜利后,随部队赴绍兴、杭州等地,负责接受日军投降及收缴武器,后升为中尉,编入第九十八军,随部队到过江苏、山东等地,1948年12月,所部于两淮(淮阴、淮安)追击战中被击溃后,选择回乡,并于1949年2月回到永嘉,结束军旅生涯。

荣誉情况:2015年获“中国人民抗日战争胜利70周年纪念章”。

温州网讯 8月15日,永嘉县沙头镇上浮林村,天气闷热。金氏大宗祠前,一棵枝繁叶茂的榕树亭亭如盖,为三五乘凉的村民遮挡阳光——这棵树是抗战老兵金加伦三十多年前亲手种下的。祠旁一栋五层民居格外安静,门前大石上“虎踞”二字苍劲有力,为老人三年前所题。

屋内陈设极为简单:一张八仙桌、几条木凳,案台上摆着他自制的砚台和毛笔。102岁(虚岁)的金加伦坐在椅子上,身体微微前倾。听力已大不如从前,但他仍努力辨听每一句话,脸上带着温和的笑意。大多数时候,由小儿子金中波在一旁补充讲述。

“阿公,今天是8月15日,您还记得是什么日子吗?”面对“对话1945——寻访温州抗战老兵”全媒体采访组提出的问题,金加伦毫不犹豫地回答:“日本人投降的日子。”

“83年前,我父亲是自愿去当兵的。”金中波向我们介绍。金加伦静静听着,微微点头。

1942年2月,17岁的金加伦踏上了从军之路。当时本应是他大哥金加锵入伍,但大哥已成家,有两个孩子,是家里的顶梁柱。金加伦毅然代兄出征。离家那天,村里锣鼓喧天,他身披红绸,在村民簇拥下走出村庄,那一刻,他树立起“壮士一去兮不复还”的慷慨报国之心。

他先与各地新兵一同集中在温州县前头的永嘉兵役局,领取军装。几天后,新兵分成三个中队,经青田、景宁、龙泉,绕开敌占区,抵达部队,编入暂编第二旅(次年改成暂编第十一旅),接受日常训练,包括跑步、队列等。新训结束后,分到一线连队,担任重机枪手。

“那时的重机枪得要六七个人抬着打。”金中波向我们描述。一旁静听的老人突然开口纠正:“三四个人就够了。”语气干脆利落,一如当年那个青年机枪手。

1942年秋,李默庵任第三十二集团军总司令,负责浙东防务。由其带领的陆军突击总队相继从湖南开赴浙江,创办的“西南游击干部训练班”亦随迁至军部所在的福建浦城。部队通知文化程度高的新兵可自愿报考干部训练班,毕业后可任军官。高小毕业的金加伦报名参考,被顺利录取,开始了一年半的系统军事学习。

金加伦回忆,第三十二集团军的干部训练班设在浦城夫子庙,门口挂着“西南游击干部训练班”的门板,教育长由集团军总司令李默庵兼任。前三个月是新兵训练,之后是干部训练,内容除操课之外,还有政治教育(抗战救国)、军事技能、制图、实战演练、指挥管理等项目。

毕业后,金加伦被分配至第三十二集团军陆军突击总队,先后参加了龙衢战役和温州莲花心战役。

他所在部队主要驻防浙南地区及浙闽赣边区,开展敌后游击作战。金加伦回忆,当时生活极其艰苦,粮食紧缺,每日仅早晚两餐,士兵普遍营养不足;卫生条件差,许多人患上皮肤病,彻夜难眠;行军穿的是草鞋,甚至有人用毛竹编鞋。

因有文化基础,训练刻苦、作战勇敢,半年后,金加伦由准尉晋升为少尉。

1943年后,日军曾在浙赣闽一带多次发动“扫荡”,金加伦随部参与反“扫荡”作战。从遂昌、松阳,到衢州、龙游,金加伦转进浙西,不是挖工事,就是准备作战,夜夜枪不离身,难得安睡。阵地战中,几分钟就需紧急转移,战士们弓身抬机枪撤退,伤亡频频。“看到同伴倒下,心里就空一块,但你不能停,前面还有人等着你。”老人语气平静,背后却是战争的残酷。他说,当时自己只有一个念头:活下去。

1944年6月初至7月初,日军发动了龙衢战役,但在衢州、龙游遭到中国军队强有力的阻击。金加伦随突击总队参加了这场战役。战场上炮火轰鸣、硝烟弥漫。“日军武器精良,有飞机、大炮掩护,我们多靠夜战、肉搏反击,战场上火力非常猛,枪炮声日夜不息。”金加伦回忆。夜幕下,倒下的战友在月光中如沉睡的影子,他蜷在战壕里,默算生还几率,祈祷能再见到家乡父母。此役中,金加伦所在的连共伤亡27人。最终,战役以中国军队付出伤亡近6000人的代价,毙伤敌军3800余人,结束了惨烈的龙衢战役。

1945年8月15日,日本投降,抗战胜利。金加伦所在部队开赴绍兴、杭州,参与接受日军投降及收缴军械,他亦晋升为中尉。

抗战胜利后,金加伦被编入第九十八军山炮营,担任计算员,负责弹道计算。1947年9月,第九十八军在山东沙土集被打散,金加伦被其他部队收容,1948年12月,所部于淮阴被击溃。他面临两个选择:加入解放军,或回乡。最后他选择了回乡,于1949年2月回到永嘉,就此结束军旅生涯。

回乡后,他重拾锄头与斧子,耕田、做木工、修桥造屋,将余生付与土地。闲暇时练字、写诗,案头常置砚台、毛笔与宣纸,以墨香笔触同往昔对话。家门口手植的大榕树,是他最得意的作品。每天早上醒来的第一件事,就是看看榕树,把一夜洒落在地的树叶扫干净,再在树下静静地坐会。他活得通透而自在,直至几年前,90多岁高龄的他,仍坚持每日骑自行车五到十公里。

采访结束时,阳光掠过榕树,在大宗祠前洒下斑驳光影。仿佛仍可见那位穿越战火、走进笔墨人生的老人。战争的残酷与生命的坚韧,最终化作岁月柔光。

“青”听

抗战岁月,在屋内悄悄流淌

金家的堂屋内,金加伦安坐在木椅上,神情宁静而专注。退役军人陈芝平和浙江越秀外国语学院大二学生施怡然围坐在老人身旁,静静地聆听。

金老的吐字虽有些含糊,声音却低沉有力,他和儿子金中波交替讲述着往昔的抗战经历。屋内没有其他声响,只有光影在桌面、墙壁和老人的手势间游移。

每当老人手指在空中比划,仿佛在描绘那段岁月的重量,施怡然的眼神微微前倾,紧紧跟随每一个动作;陈芝平静静屏息,仿佛在用心感受老人故事里的每一次呼吸与心跳。

光线洒在墙上的老照片上,映出岁月的轮廓。老人的话语、儿子的回忆,以及两位年轻志愿者专注的目光,在屋内交织成柔和而厚重的光影。

时间在这里似乎缓慢流动,每一个细微的动作都像在讲述生命的厚度与坚毅。

感言

陈芝平(退役军人、党员):听着金老的故事,我仿佛看到了那个穿过战火的年轻战士。他的坚毅与责任感,让我想起自己当兵时的日子。每一次听他讲生死瞬间,我的心都被震动,也提醒自己,无论时代如何变迁,那份守护家国、勇敢担当的精神,永远值得铭记。

施怡然(浙江越秀外国语学院学生,共青团员):当听到金爷爷儿子说,当年爸爸是替家中大哥参的军,我的心一下子就被触动了:既为这份兄弟间的担当而动容,更为他挺身而出、把祖国大义放在前头的奉献精神深深打动。

抗战史实专家顾问:

刘建国 温州大学人文学院教授、浙江省历史学会副会长、温州市历史学会会长

谭桂涛 浙江省地方志151人才、瓯江青年社科学者

陈传银 平阳党史研究室编研科副科长

来源:温州日报

原标题:金加伦:看着同伴倒下,心里就空了一块

记者:庄越 刘宏宇