雁荡山世界地质公园“扩容” 新增6处地质遗迹10处人文景观

峡谷断裂龙门:是一座高约54m的天然石门,是由石门两侧的岩层沿溪谷方向的断裂发生崩塌作用而形成,堆积在溪谷中的巨石就是崩塌堆积体。石门的形成是由于一条沿西北方向延伸的区域性断裂,将山体错断,山体一面坍塌,并被水流带走,另一面则形成石门的陡崖面。

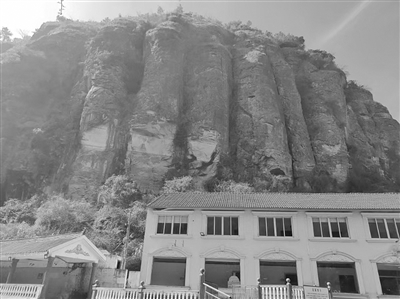

双龙谷冬瓜岩:冬瓜岩为一大型流纹岩岩穹,因流水侵蚀,在岩壁形成数条沟壑,状如一个个竖直排列的冬瓜,故名。冬瓜岩由底自顶分别为角砾熔结凝灰岩、灰绿色沉角砾凝灰岩、灰白色沉角砾凝灰岩和球泡流纹岩,反映了此地发生了火山爆发→火山锥塌陷→火山灰水下沉积→熔岩溢流覆盖的地质过程。

崩塌堆积红层砂岩:山谷中堆积大量的巨石,分布面积约300平方米,属于崩塌地质遗迹。巨石边部棱角突出,大者长轴约8米,岩性为早白垩世(约1.1亿年前)紫红色砾岩、砂砾岩,其沉积时代略早于雁荡山火山首次爆发时间。该崩塌堆积的成因是崖壁在地震、流水等内外力作用下,岩块大量崩落,并堆积在溪谷之中,局部还形成崩塌堆积洞。

崖嶂:上保山是一座流纹岩叠嶂,是雁荡山地貌的典型代表之一。山体顶部平坦,侧面发育陡崖。崖嶂底部为红色砂砾岩,中部为沉凝灰岩,顶部为一套火山碎屑岩。这套岩石组合反映了地壳伸展到火山爆发的过程。首先,地壳不断拉张形成盆地,并堆积砂砾岩;其后,火山爆发,形成沉凝灰岩和火山碎屑岩覆盖在砂砾岩之上。

温州网讯 在不久前闭幕的第11届联合国教科文组织世界地质公园大会上,雁荡山世界地质公园不仅凭借“地质保护与民生发展协同共进”的创新实践荣获“世界地质公园最佳实践奖”,其扩园申请也同步获批,面积从298.8平方公里增至462.8平方公里。

该奖项由联合国教科文组织设立,每两年颁发一次,旨在表彰世界地质公园领域具有创新性的可持续发展实践,为全球229家世界地质公园提供可复制的成功经验。本次全球仅5家世界地质公园获奖,雁荡山位居榜首,成为会议焦点。

2005年,雁荡山地质公园被联合国教科文组织授予“世界地质公园”称号,由雁荡山、楠溪江、方山—长屿硐天三大园区组成,是首个以中生代火山地质地貌景观为主题的地质公园,获联合国教科文组织赞誉为“岩石、水流、生命的交响曲,世界一大奇观”。近年来,雁荡山探索“地质公园+”融合发展模式,将地质遗迹保护与社区发展、文化传承、科普教育等要素有机整合,形成“雁荡山经验”,实现生态保护与民生发展协同推进,获国际专家高度认可。

2024年,雁荡山世界地质公园正式申请扩园。今年7月9日至13日,联合国教科文组织世界地质公园评估考察组赴雁荡山实地评估。专家组深入三大园区核心区域及新扩区域考察,在雁荡镇第一小学看到园区与学校联合开展科普活动,在雁荡山游客中心及数智运营中心看到青年团队运用智慧手段管理,在方洞、楠溪江、长屿硐天等核心遗址处看到悬崖咖啡、岭上人家、岩硐音乐厅等新业态吸引众多年轻游客。评估考察组对“地质+生态+文旅”的社区发展模式、地质公园管理的数智化实践、完善创新的“地质+非遗”科普体系给予高度认可。评估考察组专家新名·阿津子表示,希望这些经验与模式能推广到更多地方,实现资源保护与旅游开发的平衡。

在此次大会上,雁荡山世界地质公园的扩园计划成功获批。扩园后的公园覆盖乐清、永嘉、温岭这3个县(市)的13个乡镇的159个村庄,新增区域涵盖6处新发现地质遗迹、10处人文景观。其中,早期红层砂岩丹霞地貌的发现尤为引人注目,它犹如一部纪录片,完整呈现了雁荡山地质公园从内陆湖盆沉积(红色砂砾岩)到火山喷发覆盖(火山岩),再到风化剥蚀形成独特地貌的完整演化过程。这意味着,扩园后的雁荡山呈现出更完整的地层演化序列,科学内涵与保护价值进一步提升。

温州市雁荡山管委会相关负责人介绍,下一步将从三方面开展扩园提升工作:借助现代测量技术核定实际范围,使保护工作更科学严谨;以行政村为界划定新边界,实现权属清晰、管理高效;充分整合生态、文化及社区资源,深化人地和谐内涵,提升品牌综合价值。

此外,大会期间,雁荡山世界地质公园与智利库塔库拉世界地质公园成功缔结姊妹公园。迄今为止,雁荡山先后与26家世界地质公园缔结姊妹公园,建立起长期友好合作关系,在自然资源保护、科学知识普及、文旅融合发展等领域携手共进,助力自然保护与地方经济高质量发展实现双赢。

■新闻+

新增区域的6处新发现地质遗迹、10处人文景观是什么呢?

记者从温州市雁荡山管委会了解到,此次扩园区域有6处新发现地质遗迹、10处人文景观。其中,6处新发现地质遗迹分别是早期红层砂岩丹霞地貌、崖嶂、崩塌堆积红层砂岩、双龙谷冬瓜岩、峡谷断裂龙门、崩塌遗迹。10处人文景观分别是摩崖石刻、新河闸桥群、镇东寺、划龙舟、嫁女、踩高跷等。

来源:温州晚报

原标题:雁荡山世界地质公园“扩容”

记者 陈培培

温州市雁荡山管委会供图