一园江南事,两城共此时——苏州园的三重回响

苏州园林设计院团队正在研究第十五届中国国际园林博览会苏州园的设计细节。 苏州日报记者 张健 摄

效果鸟瞰图

效果图

温州网讯 “园如其名,福满江南。”在温州园博园的一隅,一座名为“苏州园”的展园即将破土。

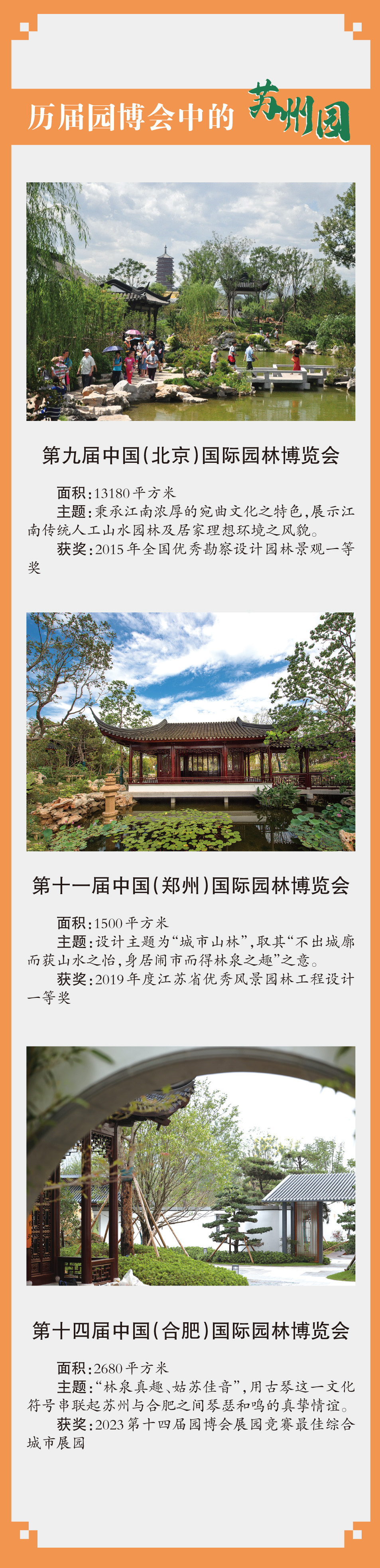

中国园林在长期发展中形成了不同风格的派系,通常有四大园林派别之说,其中江南园林的代表之一就是苏州园林。“苏州园”是中国国际园林博览会的“常客”,据统计,中国国际园林博览会迄今已举办14届,其中前五届没有城市展园,后面九届里,苏州园参展了在合肥、徐州、郑州、北京、重庆、济南、南宁、厦门等地举办的八届园博会。2026年温州园博会将是苏州园第九次亮相,对于即将动工的苏州园来说,最大的挑战来自突破自我。

临水而建,叠石为景,曲桥通幽——这是属于江南的温婉轮廓,也是苏州园林数百年积淀下来的文脉延续。而今,它将首次在瓯江之滨落脚,作为城市展园之一,既承袭江南园林的精巧、诗意,又借助现代工艺与数字技术,成为传统园林美学的当代表达范例。

一方园子,承载苏州的文人气,也隐含温苏两城间的文化流动。不止一园一景,更指向未来人居的智慧图景。通过这座“园中园”,我们跨越时空,探访技术,感知文化,与历史、与城市、与时代,三场对话,三重回响。

山水承古意,园林述今声

苏州园林艺术,不仅是古典美学的传递,更是现代生活的诗意表达。在这里,古典与现代交融,时间与空间交错。

温州园博园北园一隅,承载千年造园智慧的苏州园,浓缩于2500平方米展陈空间。“我们以‘江南古韵’为主轴,通过起伏山势、水体布景与整体空间节奏的融合,尝试将传统园林‘山水有致,移步易景’的诗性空间转化为当代表达。”项目负责人、苏州园林设计院园林一所所长刘仰峰告诉记者。

这是一场古与今的对话。

展园落于背山面水之位,竖向丰富,如《园冶》里提到:“园地惟山林为胜,有高有凹,有曲有深,有峻有悬,有平有坦,自成天然之趣,不烦人事之功。”设计者从苏州现存最古老的园林——沧浪亭中提取灵感,采用“引水入园、借景入画”之法,于园区内打造丰富的水面形式,结合“山水循环系统”,让看似静止的园中山石与活水交融,营造出“山中有水、水中见山”的写意意境。这种既讲格局,又讲气韵的立体造园方式,正是古典园林的风骨所在。

设计中的苏州园,仿佛引人走进一幅江南慢景。亭台廊榭的布局亦取意传统苏式园林,注重空间的层次与虚实对比,同时在建筑构造上以传统形制为骨架,再加入现代审美与结构语言。粉墙黛瓦之间引入钢铝结构与通透玻璃,提升建筑采光与耐候性;传统景墙内嵌钢制长窗,保留传统视觉美感的同时增强实用性能。这些细节体现的是“形制守古,工艺出新”的理念——既保留园林空间的文脉风骨,也用新技术回应新需求。

当古典园林遇上智慧生态,会碰撞出怎样的火花?据介绍,苏州园将引入水下生态链系统,模拟自然水体的自净机制,保障水质循环清澈;绿地部分则借鉴“海绵城市”设计,利用下凹绿地、地被植物与透水铺装提升雨水调蓄能力,使整个园区具备生态韧性。正如设计师所言,这种“让园林回归自然本态”的尝试,正是在继承古典山水精神的基础上,对未来城市生态空间的一次积极探索。它既有“古意盎然”的美学追求,又兼具“当代关怀”的实用智慧。

诗意同心,文化共韵

江南自古多灵气,山水润人文。苏州与温州,一为江南水乡之典范,一为东南山海之明珠,虽地理相隔,却同为水润之城、文化之乡;一静一动、一内敛一外放,却都以园林为居、以山水为诗。

此次苏州园落址温州园博园北园,不只是空间上的并置,更是文化语境中的共鸣,是两城在“园”这一东方美学载体上的彼此倾听。

“苏州与温州两座城市有诸多相通相融之处,这也是苏州园的内核所在。”刘仰峰说,苏温两地的生活哲学,在福泉的水声、福茶的香气中彼此共鸣,让这一方园林成为两城共享的心灵栖居地,将中华传统对幸福生活的理解具象成园林结构,串联起一场温柔且有力的文化叙述。

但苏州园的精彩远不止“福”的传达。它更像是一座文化之桥,连接两城对话。苏州,以“咫尺山林”之境,讲究“宅中有园、园中有境、境中有画”的哲思;温州,依山傍水、山海交响,因势造园、借景为境,呈现“天成野趣”的开阔格局。这种内敛与张扬的交汇,正体现在苏州园的造景手法中——园林依山布置、以水理景,通过地形高差打造叠瀑跌水,既保留了苏州园林的灵动节奏,也呼应了温州丘陵的自然走势,山水之间,动静得宜。

建筑构造上,亭台取法苏式木构布局,而窗棂雕饰、石桥样式则融合温州本地特色;选材上多用温州石材与毛竹,强调“彼此嵌入、各自成趣”。栏杆间镌刻温州“福”字印纹,廊下铺地则保留苏州砖雕韵致,细节之中藏着两城文化的交汇密码。

园博会召开之时,恰逢早春开茶。“福茶”茶田赋予这场两城对话浓浓的人情味。园中,苏州的碧螺春、白云茶,与温州的乌牛早、清明早、黄叶早、早香并植一园,南北茶香交融。届时,游客漫步茶田小径,不仅能闻香品茗,更如在两座城市间缓缓行走。这便是“溪山茶话、福满江南”设计主题的实景转化。

一园之间,跨越千里;一景之内,融合两城。

从苏州的咫尺乾坤,到温州的山海交融,无需言语的城市对话,让人在步移景异之间,悄然感知两座江南城市的文化温度。

科技融传统,艺术向未来

时代瞬息万变,每一届园博会都承载着地方文化与人文底蕴,并有所创新。

对于苏州园而言,其真正的挑战并非“技艺”,而在“精神”。如何在守护苏州园林古典风貌与文化气质的同时,答好“当代表达”题,让“传统”不仅被看到,更被理解、得以延续。这座落于温州的“异地园林”用当代语言演绎古典精神,用技术手段回应时代课题,为新时代园林设计树立了面向未来的可能模板。

“传承不易,创新尤难。”刘仰峰用简短的几个字概括了新时代下园林艺术传承与创新的新命题。他说,我们要在传统园林造园艺术已经如此精妙、文化特征如此鲜明的基础上,做到“守正创新”,不是件容易的事。苏州园林素以“咫尺山林、诗意栖居”的格局见长,其艺术精髓与精神特征早已根植人心。在这样一个既有高度又有温度的传统之上进行创新,任何技术的介入都不能是表面的装饰,而要深入语境,回应时代。

“我们不是在复刻一个苏州的过去,而是要构建一个属于未来的、可被感知的江南园林。”刘仰峰告诉记者,展园不仅要美,也要会动;不仅能看,更要能玩。这些新技术的加入,就像是一种“现代语言”,为古典园林提供了新的讲述方式。而这,恰是属于时代的新声。

AI时代,古典美学如何巧妙融入科技感、未来感?根据设计方案,展园嵌入基于AR增强现实技术的智能系统,这是人工智能与数字导览的创新探索成果。比如,引入AR技术辅助游览、借助灯光艺术、投影互动等现代媒体艺术表现方式,打破传统园林“看不懂”“难靠近”的尴尬边界,使得园林不仅是景观,也是媒介——一座沟通过去与未来、连接技艺与观者的桥梁。

这种“有温度的科技”,也体现在空间组织上。展园还将考虑设置“无障碍智慧导览路径”,为视障、老年群体定制语音路线,打破传统园林“只能远观”的限制,让“可达”“可感”成为现实,而非想象。

与时代同频共振的设计理念之下,园林不再是“看完即走”的展陈作品,而是可游、可演、可参与的共创空间。孩子们在互动投影下追逐戏蝶,老人们在AI互动中赏景读画,年轻人在灯光夜游中拍照打卡——这一切构成了“新时代园林”的模样:不封闭、不肃穆、不高冷,而是鲜活、有趣、可亲近。

当苏州园从苏州“走到”温州,走进更广阔的文化语境中,这一行走实际上也承担着传统美学的“远征”:它要面对异地的风土与审美,也要面对大众对“园林”这一传统文化载体的新期待。

这恰是新时代园博会的真正价值:不仅展示每一座城市的造园能力,更考验每一份文化传承的创造力。苏州园的落地,便是一次“传统园林如何走得更远”的命题实践——用技术介入美学,用时代回应传统。

习近平总书记曾说,中华优秀传统文化代代相传,表现出的韧性、耐心、定力,是中华民族精神的一部分。正是这份韧性与坚持,让古典园林的精神能够一次次穿越时代洪流,继续绽放于今日的山水之间、城市之中。当一座园林能与时代对话、与人心连接,它就不再只是一方景致,而是一种生活方式的共鸣。

温州市新闻传媒中心记者:缪小霞 实习生 包青玄

苏州日报记者 凌欣炜