王清:青春战火,血肉铸就的勋章

王清年轻时照片。

王清前几年的照片(拍摄时间不详)。 庄越 翻拍

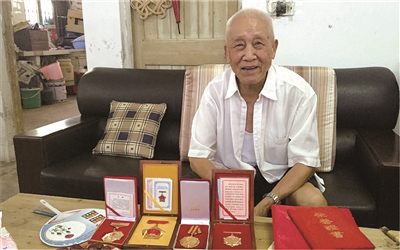

2015年,抗战胜利70周年之际,王清在家中展示自己珍藏的勋章和荣誉证书。 资料照片

孙女王瑶和曾外孙王宗楷前往洞头人民医院探望王清。 庄越 摄

温州网讯 “弹片穿过身体,该有多疼,可爷爷从没说过一句疼。”王瑶说起爷爷王清时,泪水慢慢盈满眼眶。那三块留在大腿里的炮弹片,是99岁老兵王清嵌在血肉之躯里的功勋章,见证了他跨越80余载的初心。

老兵名片

姓名:王清(王方杨)

出生年月:1927年6月5日

籍贯:浙江临安

抗战经历:1944年12月,作为卫生队员,随新四军浙东游击纵队一起到达苏北鲁南一带抗日前线,1945年1月加入新四军苏浙军区第二纵队,参与山东地区对日作战,战斗中曾负伤。

抗战后经历:1945年11月随部队改编为华中野战军六纵,任十七旅四十七团警卫员,参加苏中战役(七战七捷)、涟水战役、莱芜战役、孟良崮战役等,多次负伤并多次立功受奖。1953年调任洞头县(现洞头区),1983年离休。

荣誉情况:2005年获“中国人民抗日战争胜利60周年纪念章”;2015年获“中国人民抗日战争胜利70周年纪念章”。

8月中旬的洞头,阵雨频频。当“对话1945——寻访温州抗战老兵”全媒体采访组随王清的家人走进洞头区人民医院时,天突然放晴,阳光透过云隙洒进走廊,仿佛铺就了一层光毯。

二楼的病房里,99岁(虚岁)的王清静静躺在床上,孙女王瑶牵着曾外孙王宗楷轻轻走近。“太爷爷。”王宗楷小声唤道,伸出稚嫩的小手,握住了老人枯瘦的手。那只手微微回握。王瑶凝望着爷爷,想起小时候,多少次依偎在爷爷膝前,听他讲述炮火连天、子弹呼啸的战斗历程。

王清原名王方杨,1927年生于浙江临安。3岁丧母,家境贫寒。因交不起学费,他从未进过学堂,9岁就成了放牛娃。放牛途中,他常常蹲在村校窗外听课,一位老师留意到这个渴望求学的孩子,允许他进教室旁听。这名老师(后来才知道是一名地下党员)常讲起日军的暴行,“抗击日寇”的种子,悄悄埋在了他的心中。

1944年,浙江抗战进入最艰难的阶段,侵华日军攻陷衢州,温州也第三次沦陷。就在这年年底,新四军浙东游击纵队转移抗日途经临安,部队需要人手搬运物资,王方杨主动站出来帮忙。二十多里风雪路,战士们一路向他讲述共产党、新四军是谁,为谁打仗。抵达驻地后,他的心已被点燃,要求加入队伍。

因未满18岁,起初他在卫生队负责打扫、送信、搬运物资。空余时间学文化、练写字。1945年1月,新四军苏浙军区成立,粟裕任司令员。刚跨过成年的他也如愿正式参军,改名“王清”,成为一名新四军战士。

王瑶回忆,爷爷讲起他第一次上战场,语气总是很平静,但她却能听出其中的沉重——爷爷描述自己如何第一次负伤、又如何亲眼看见战友倒在身边。那种生死攸关的沉重,时隔多年在她的脑海中仍格外清晰。

那是一场攻打堡垒的硬仗,驻守的包括日军和汪伪部队,地势险要易守难攻。初上战场的王清,紧握步枪,心仿佛要跳出胸腔。身旁老兵看出他的紧张,拍了拍他肩膀:“小鬼,别怕,跟着我们。”冲锋号吹响,看到部队首长带头冲锋,老兵们奋勇杀敌,王清突然间感受一股强大的力量,紧跟老兵们战斗,杂念完全被抛在了脑后。

枪林弹雨,硝烟刺鼻,泥土碎石被炸得四处飞溅。突然,一枚流弹擦过他的手臂,鲜血顺着指尖淌下,他咬紧牙关,把枪握得更牢。数小时激战后,他们拿下了阵地。

多年后,孙女问他:“爷爷,您第一次打仗,为什么不害怕?”他淡淡回答:“团长、营长都冲在前面,我怎么能退,生死早就顾不上了。”

伤愈后,王清被编入团部警卫排,随部队转战多地,并不断狙击小股日军。白天交战,夜间行军,雨水裹挟着泥浆,浸透他单薄的军装,饥饿与寒冷,如钝刀般折磨着他的躯体,几乎每一天都在生死线上徘徊。直至1945年9月,才终于迎来了抗战胜利。此时,与他一同参军的十多名同乡,只剩下3人。

1945年11月,王清所在部队整编为华中野战军六纵队,司令员粟裕(注:1947年初,华中野战军与山东野战军合并为华东野战军,司令员陈毅,副司令员粟裕),前往淮阴、淮安、高邮等地。苏中、涟水、莱芜、孟良崮……王清在血与火中成长。

莱芜之战,一发炮弹在王清附近爆炸,弹片击穿他的大腿,气浪将他掀翻,厚重的泥土将他大半个身子掩埋。不知道昏迷多久,他在窒息中醒来,拼命用手刨开压在胸口的土,拖着伤腿向前爬,每挪动一下,都是撕心裂肺的疼痛。但“不能倒下”的信念支撑着他,两个多小时,他终于遇到战友,得救了。后来,他被评定为二级伤残军人,而那3块嵌入骨肉的弹片,成为他南征北战的勋章,从此伴随他70余载,也成为了晚年病痛的根源。

去年,由于弹片压迫血管,导致王清行走困难,却因体内弹片影响,无法进行核磁共振检查。两个月前,他再次因呼吸急促送医,同样因为受弹片影响,许多检查做不了。

王瑶说:“听爷爷讲述受伤的经历,我忍不住掉泪,弹片穿过身体,该有多疼,可爷爷从没说过一句疼。他只说,上了战场,只想打赢,不是敌死,就是我亡。”

1953年,王清调至洞头,把这里当作第二故乡,一待就是30年。1983年离休后,他仍发挥余热,义务管理老干部活动室,16年如一日。疫情期间,捐出积蓄一万元,还念叨着想再捐一点:“公家给我的,我要还给大家。”

在他简朴的家中,最珍贵的是满柜的勋章、墙上的旧照和一幅书法——“不忘初心,方得始终”。那不只是一幅字,更是他一生的注脚。

此刻,王宗楷的小手仍紧握着太爷爷,呼吸机一起一伏,心电仪滴答轻声,仿佛在低语,告诉我们在这静好的时代里,勿忘硝烟弥漫的峥嵘岁月。

“青”听

岁月轻声,敬意无言

洞头人民医院监护室内,时光仿佛凝固,静谧得只剩下呼吸机轻轻的节奏。

温州理工学院大二学生黄子亮缓缓走到床边,和王宗楷一起看着病榻上的老人。王宗楷轻轻贴近床边,小心握住太爷爷的手,手的温度透过掌心传来。

就在这时,护士过来调整检测仪,触碰到王老的手指,老人顿时皱着眉头,发出粗重的喘气声。王宗楷心头一紧,说:“轻点轻点,太爷爷疼。”稚嫩的声音里满是急切,像护着最珍贵的宝贝。

看着眼前的这一幕,黄子亮的心里涌起难以言说的感动与敬意。他缓缓抬手,行了一个军礼,仿佛要通过这个动作,把自己的敬意全部倾注其中。王宗楷也站在旁边,郑重地敬了一个少先队队礼。

王老虚弱地闭着眼,无法回敬,但手指轻轻蠕动,仿佛回应那份敬意。病房里光影斑驳,呼吸机的节奏和心电仪的滴答声交织成低沉的旋律。少年与青年在老兵面前静立,三人的身影在光影间悄然相连,温情在空气里缓缓流淌。

感言

黄子亮(温州理工学院学生,共青团员):王爷爷躺在病床上,双手因为病痛只剩下皮包骨头。他受伤的双腿蜷缩着,发出微弱的声音回应着我们。我们站在床头,忍着说不尽的心疼,向王老致以敬礼。希望医术能帮助老人康复,再次拥抱家人,享受人们的敬意与爱。

王宗楷(洞头区实验小学学生,少先队员):太爷爷,每次听到您打鬼子的故事,我都觉得您特别厉害。您身上的伤疤像小星星,那是您当年打坏蛋时留下的勋章吧?虽然您现在敬不了军礼,但在我心里,您永远是最勇敢的战士。谢谢您和战友们保卫了我们国家,我会永远记住您的英雄故事。

抗战史实专家顾问:

刘建国 温州大学人文学院教授,浙江省历史学会副会长,温州市历史学会会长

谭桂涛 浙江省地方志151人才、瓯江青年社科学者

陈传银 平阳党史研究室编研科副科长

来源:温州日报

原标题:王清:青春战火,血肉铸就的勋章

记者 庄越 刘宏宇