抗战老兵陈福田:80年前的烽火记忆,深植于心

年轻时的陈福田。庄越 翻拍

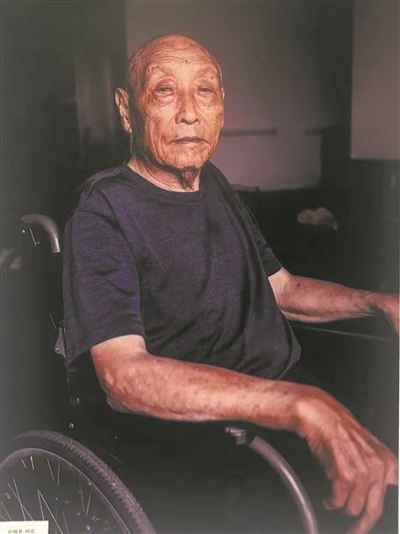

陈福田

青少年志愿者向抗战老兵陈福田敬礼。郑特 摄

陈福田的部分功勋章。 庄越 摄

老兵名片

姓名:陈福田

出生年月:1928年6月

籍贯:山东省临城县(现微山县)

抗战经历:1945年1月参加八路军山东临城县独立营,后整编入鲁南军区第三分区第十九团,参与山东地区对日作战,战斗中曾负伤。

抗战后经历:抗战胜利后,整编为解放军第三野战军一〇三师第三〇九团二营,历任六连战士、班长,先后参加鲁南战役、莱芜战役、孟良崮战役、淮海战役、渡江战役等。1947年加入中国共产党。

中华人民共和国成立后,任温州军分区教导队副队长、队长,洞头岛全面解放后,调任瑞安县兵役局助理员。1958年在瑞安转业,1987年7月离休。

荣誉情况:荣立三等功5次;2005年获“中国人民抗日战争胜利60周年纪念章”;2015年获“中国人民抗日战争胜利70周年纪念章”。

温州网讯 盛夏的瑞安,飞云江在烈日下泛着滚烫的光,炙热烤灼了空气。

92岁的叶玉英静守在98岁的丈夫陈福田身旁,指尖轻柔地理着他衣襟上的褶皱。轮椅上的陈福田,背脊依旧顽强地挺直,目光沉静地投向远方,7年前的一次生病,将他的记忆封存,夺走了他大部分的言语和行动能力,却未能抹去深植于心的烽火印记。

“只要电视里传出枪炮声,出现战争的画面,他的眼神就变了。”叶玉英轻声说。她记得,去年电视上播放抗日战争纪录片,密集的枪声骤然响起,一滴滚烫的眼泪从他沟壑纵横的眼角悄然滑落。她轻轻替他拭去泪水。这一声枪响,瞬间将他拉回八十多年前的战火硝烟深处,那里,有他刻骨铭心的血与火的记忆。

1928年6月,陈福田出生在山东临城县(今微山县)黄埠庄村的一个赤贫农家。身为长子,他的童年记忆里只有饥寒。

陈福田的家在微山湖畔,正是铁道游击队的战场。少年陈福田目睹日寇暴行,更见证了抗战英雄的英勇壮举——1941年,铁道游击队大队长洪振海就在村中牺牲。继任队长刘金山继续领导抗战,他与村民同吃同住,宣传抗日。一次,刘金山见陈福田衣衫褴褛,脱下自己的裤子送给了他。这份朴素的温暖,深深烙进他的心底,点燃了他对八路军的追随渴望。

1944年,16岁的陈福田报名参军,因年纪太小被劝回。次年初,刚满17岁的他再次报名,终于如愿加入山东临城县独立营,成为一名通信兵。当时,八路军的武器装备非常简陋:背的是土枪,战斗前每名战士仅发3发子弹,打完需交弹壳才能补充。为了“壮声势”,战士们甚至将玉米秸秆裁成段,塞进子弹带里,唱一出“空城计”,以此迷惑日伪军。

黄埠庄村这个“赤色村”很快遭到日伪军疯狂报复,噩耗如晴天霹雳:陈福田的父亲陈敬发、地下党员曹文汉及另两位村民,被凶残活埋在村口。远在战场的少年,没有恸哭,他将仇恨夯入心底,化作唯一执念:杀敌。

那时,他并不知道,伪军继续迫害他的家人,母亲在极端艰难中独自撑起家。他也不知道,因无力抚养,二弟二妹被迫送人。他更不知道,坚强的母亲一边靠乞讨维生,一边暗中担任地下妇女组织负责人,支持抗战队伍,支持儿子抗日。这些,都是多年后他回家,喊出一声“娘”,母亲回应“儿啊”,娘俩抱头痛哭时才慢慢知晓。

国恨家仇,让瘦小的陈福田爆发出惊人的勇气。他申请调入担负攻坚任务的特务连。一次攻打日军炮楼,久攻不下,陈福田扛起炸药包就要冲,连长一把将他拽回:“娃,你还小,我来!”夺下炸药包自己冲了上去。巨响声中,炮楼灰飞烟灭,连长壮烈牺牲。“每次提起,他总是流泪念叨,我的命是连长用自己的命换来的啊。”叶玉英低语。

从抗日烽火到解放硝烟,陈福田随部队一路南下,先后参加孟良崮战役、淮海战役、渡江战役、解放沿海岛屿战斗,其间他多次负伤、屡立战功。

最重的一次受伤发生在渡江战役,1949年4月,解放军一〇三师奉命攻打有“金陵门户”之称的南京浦口,陈福田时任三〇九团二营通讯班班长,冲锋号响,他与指导员一前一后突进。炮弹在他身后轰然炸响,弹片瞬间撕裂他的背部,拉出二十多厘米长的狰狞伤口,当场昏死。他被战友从焦土中刨出,背下火线。醒来才知,指导员已牺牲。那次重伤,他在病榻月余,荣立三等功,至今,一片拇指大小的弹片仍深嵌肩胛。“一到阴雨天,骨头缝里就疼得钻心。夏天,他都不能睡凉席,只能用床单垫在身下。”叶玉英心疼地叹息。

战争的残酷,一组数据就能看出:他所在的营,七百余战友出征,最后仅剩六十多人;同村参军的7位伙伴,唯他与吴庆福幸存。他自己身负4次战伤,评定为二等伤残。“他从不谈战功,只说‘能活着回来就好’。”叶玉英说。

中华人民共和国成立以后,陈福田随部队参加解放洞头列岛战斗,后任温州军分区教导队副队长、队长,瑞安兵役局助理员,1955年他在瑞安成家,从此扎根飞云江畔。1958年转业地方,他辗转糖厂、工业局、机床厂、电业局,直至1987年离休。

7年前病魔袭来,照料丈夫的重担,落在叶玉英肩头。她每日从清晨忙到深夜,无怨无悔。她说:“他还有感受。那些人,那些事,都记在他心里头呢。”

客厅电视柜上,数十枚精心擦拭的勋章与纪念章,在光线下泛着沉静厚重的光泽。它们是历史的无声证物。女儿记得,有一次聊起一篇回忆文章《我所亲历的南京解放》,讲述人是时任三〇九团二营副教导员吴绍亮,她随口问父亲:“爸,你们营是不是有这么一位战友?”久不能言的陈福田突然迸发出很响亮的一句:“有。”再看过去,父亲眼中已噙满泪水。

“西边的太阳快要落山了,微山湖上静悄悄……”每当有青少年学生上门,唱起这首《铁道游击队》电影插曲,陈福田的目光便会骤然凝聚,缓缓掠过那一排沉默的勋章。那一刻,仿佛时光倒转,刘金山送的裤子、父亲惨死的噩耗、连长托举炸药包的背影……所有牺牲的战友,都在他深邃而湿润的眼眸中奔涌回响。

“青”听

静默的陪伴,跨越时光的温暖

夏日阳光透过窗棂,斑驳地洒进屋内,落在陈福田瘦削的脊背上,也映照出那道深深的伤疤。

陈福田静静坐着,目光空远,仿佛回到了那段硝烟弥漫的岁月。

屋内,家人向“青”听白发志愿者讲述着陈老当年抵抗日军、渡江南下、解放洞头的故事。志愿者们仔细倾听,偶尔点头,或轻声提问:“当时的战斗激烈吗?”“伤口会不会经常疼?”讲述与提问交织,历史在眼前渐渐鲜活起来。

泛黄的纸页无法尽述的往事,通过一块伤疤、一段沉默和一个眼神,悄然触动在场每个人的心弦。这些记忆,跨越时空,连接着三代人。

温州理工学院大二学生黄子亮站在一旁,眼眶微湿,神情中满是敬畏与沉重。他轻轻咬着嘴唇,抬起头,低声对同伴说:“这不仅是历史,更是活生生的力量。”

蒲鞋市小学六年级学生林佳彦则小心翼翼地伸出稚嫩的手,轻轻握住陈老那布满皱纹的手,感受到老人手掌的温度。他轻声问:“爷爷,您会疼吗?”老人没有言语回应,但目光中流露出一丝温暖,仿佛感知到了这份关怀。

三人在这小小的空间里无声守望。这份跨越时光的陪伴,悄然传递着历史的厚重与记忆的火焰,延续着信念与守望。

庄越 记录

感言

黄子亮(温州理工学院学生,共青团员):纵使高龄人已老,不忘当年战友情。陈老的子女在照顾之余,寻找老人当年的战友,当老人听到自己曾经的副营长的名字时,许久不讲话的他陡然激动起来,高喊一声:“有!”听到这里,眼泪已模糊视野。

林佳彦(蒲鞋市小学学生,少先队员):岁月压弯了他的脊梁,连敬一个军礼都成了奢望。可当家人为他解开衣领,露出那些深浅不一的伤痕时,每一道伤疤都在无声地诉说着这位抗战老兵当年的英勇。

抗战史实专家顾问:

刘建国 温州大学人文学院教授,浙江省历史学会副会长,温州市历史学会会长

谭桂涛 浙江省地方志151人才、瓯江青年社科学者

陈传银 平阳党史研究室编研科副科长

来源:温州日报

原标题:“只要电视里传出枪炮声,出现战争的画面,他的眼神就变了”

陈福田:80年前的烽火记忆,深植于心

“西边的太阳快要落山了,微山湖上静悄悄……”每当有青少年学生上门,唱起这首《铁道游击队》电影插曲时,陈福田的目光便会骤然凝聚。

记者:庄越 刘宏宇