平阳为何要举办祭孔大典?

今天是孔子诞辰2574周年,全国多地将会举办祭孔大典。

孔子

历史上,有部分孔子后裔从山东曲阜迁徙到长江以南地域,被统称为南孔。平阳素有“东南小邹鲁”之誉,是南孔文化重要的传播中心之一。

平阳的祭孔大典有800多年的历史,民国《平阳县志》里就记载平阳的孔子家庙“春秋二丁文庙释奠毕,合族致祭,子孙历朝优恤,蠲免杂徭,例有守祠以奉祀事”。

平阳县第八届祭孔大典

但由于各种原因,平阳的祭孔大典于民国2年(1913)中断,直到百年后的2014年才重新恢复,并被列入中国南孔文化传承文脉项目和温州市非物质文化遗产。今天,平阳又举办了第八届公祭孔子大典。

平阳为何要举办祭孔大典?本期《雁山鳌水间》就聊聊,平阳南孔文化的历史渊源。

平阳历史上第一次大规模“移民潮”发生在唐末五代时期。由于中原发生动乱,政治格局不稳定,大批中原人士迁徙入闽(福建),之后又有许多人进入浙闽交界的平阳,或定居于此,或继续北上,移居温州其他地方。

也正是这一时期,孔子后裔孔桧来到平阳定居,开启了平阳南孔文化的先河。

孔桧像

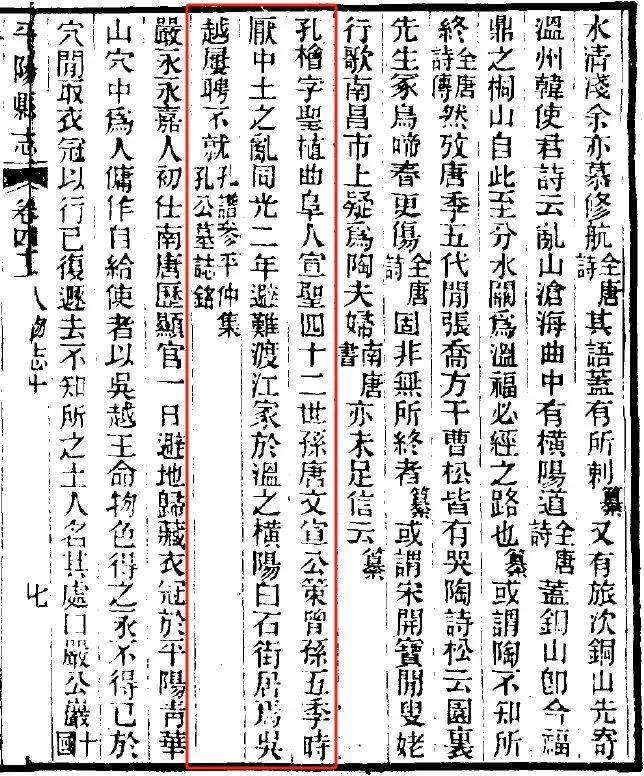

孔桧(890—?),字圣植,号晦堂,孔子四十二代孙,袭封文宣公孔策之孙,居孔子故里曲阜阙里。唐昭宗天祜(904-907) 时明经,授秘书郎,任兖州参军。孔桧继续迁徙吴越,以教授生徒为业。至后唐同光二年 (924) ,遂定居于平阳(914年横阳更名为平阳) 县城白石巷。

孔桧子孙繁衍生息,散布全国各地,形成孔子世家平阳派。据2009年版全国统一的《孔氏世家谱》: 全世界孔氏入谱约200万人,其中平阳派录入人数15余万人,约占全谱百分之八。

民国《平阳县志》中关于孔桧的记载

孔桧南迁,比衢州南宗孔端友高六代,早了200余年。孔桧南迁平阳后,以传道授业为生,他和后裔致力于传播儒学核心思想,并融合了瓯越文化。其教授生徒比温州皇祐三先生(王开祖、林石、丁昌期)早100多年,比平阳陈经正、陈经邦先生在南雁会文书院传授洛学早180余年。因此,孔桧也成为平阳儒学的最早传播者。

孔桧生有三子,孔演、孔湙、孔泗。其中,尤以二支孔湙一脉最为“枝繁叶茂”。

自宋至元末明初,平阳成为孔学在南方的基地,孔氏世家平阳派外出为官者有80多人,尤以生活在南宋和元代的五十至五十六代最为突出,每代可圈可点的人物都在十人以上,大多担任教授、教谕、学正等学官,也有一些担任州、县行政长官。

孔子世家谱平阳派分布图

平阳孔氏中较为知名的就有被称为“南鲁先生”的儒士孔延、将外甥周坦培养成状元的孔庆夫、大诗人林景熙的学生孔文栩、宗文书院山长孔皖等等。当时平阳就有谶语云:“离山脚断,青紫两岸。”意思为平阳县城岭门山中断为路,岭门两旁有溪,南通坡南,北通城南,山下两岸孔氏世族多仕官。

这些平阳孔氏的后裔们,大多恪守孔子之训,在岗位上尽职尽责,默默无闻地传播儒学,成为平阳教育文化的普及者和践行者。他们把孔子的流风遗泽扎在平阳、撒向温州;又从平阳起程,把儒学播在全国各地。

由于历代统治者都有尊孔政策,作为孔子后裔的重要分支,平阳孔氏取得了与曲阜孔氏同样的权利:经过山东孔府衍圣公的举荐,即可白身入仕。但仍有许多平阳孔氏后裔并未走捷径,而是通过科举获取功名。

元朝在中国历史上延续时间不过百年,温州考中的进士只有10人,其中就有两位是出自平阳孔氏,故当时有“九子青云共一门”之誉。这两位元朝进士也是平阳孔氏后裔中最为杰出代表——孔克表和孔旸。

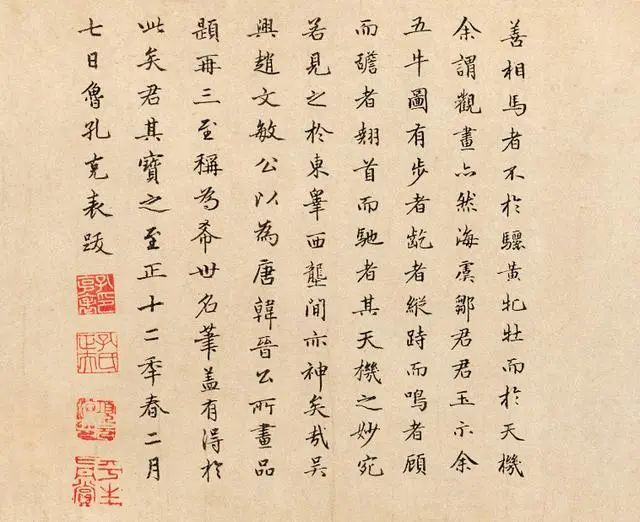

《五牛图》里存有孔克表手迹

孔克表(1314-1386),字正夫,孔子五十五世孙,元至正七年(1347)举浙江乡试,至正八年(1348)进士,历任建德路、镇江路录事,瑞安州判官,迁永嘉县尹。中国传世名画之一的《五牛图》里就存有孔克表的手迹。

选真寺记碑

元至正十一年(1351),孔克表作《选真寺记》,成为研究元代温州(平阳)明教传播的珍贵史料;至正十七年(1357),他因向上司提出的安边策略未被理睬,于是弃官回乡,隐居于家乡平阳;明王朝建立后,洪武四年(1371)朝廷下诏求人才,孔克表推辞不应,但又出于无奈,而叫儿子孔希靖应征,被任命为武陵县丞;洪武六年(1373),明朝廷吏部察举贤才,他再次被郡县推荐,因在文华殿所语经史合朱元璋心意,于是被授予翰林院修撰兼国史编修官、秦王府说书。

孔旸(1304-1382),字子升,孔子五十六世孙。他自少笃志向学,聪明颖悟且记忆力超人,经史百家之学都有深究。元元统年间,衍圣公孔思晦举荐他出任署理永嘉书院山长,他没有去上任。他于至正元年(1341)以明于《春秋》得中乡贡,次年便高中进士第,朝廷授予他衢州录事。

至正九年(1349),孔旸调任处州路庆元县尹。任满,就以亲老为辞,不再出仕。至正十九年(1359),中书参政布延布哈、治书侍御史李国凤经略江南,任命孔旸为平阳州同知。元末明初,朱元璋的部下胡深、赵寿等人,因敬重孔旸之才,多次举荐他辅佐新朝,但均被他推却掉。

南孔能够扎根平阳,儒学能够广泛传播,除了平阳孔氏一门的薪火相传外,其传播“阵地”孔庙也是功不可没。

平阳学宫遗址

孔桧南迁之前,平阳其实已经建有孔庙,即平阳学宫。古代的地方官学也称孔庙或文庙,旧时是地方上供子弟读书的场所,既是祭祀孔圣先师的庙宇宫殿,又是地方培养人才的最高学府,故又名学宫。据《浙江省教育志》记载:“太康年间(280—289)横阳县(今平阳县)建学宫,为浙江最早建立的县学”。

县城岭门的证真寺、孔庙遗址

与中国四大文庙相比,平阳学宫的始建时间也仅次于其中的山东曲阜孔庙(前478)。北宋元祐七年(1092),凤凰山陈氏主动把世居50余亩宅基献作孔庙基地(庙堂与县学合一)。该孔庙圮于民国中期,后改为平阳县立中学,今为平阳县实验中学。

平阳的另外一座孔庙则是建于北宋年间的孔子家庙。这是为浙江最早的孔子家庙,兼有开办私塾以课子第和祭祀孔子及后裔名人的功能。

原来位于县城雅河路的孔庙(清末建筑)

距孔桧南迁平阳103年后,他的来孙孔奎肇建平阳孔氏家庙。据其家谱记载:平阳孔氏家庙,肇建于北宋天圣五年(1027),宋仁宗访江南孔氏子孙时,特赐孔奎同学究出身,历仕终司卿农少卿护军,仙源县开国男,食邑三百户。孔奎立朝十载,清正不阿,学问宏博,善于诗文。宋仁宗遂赐立家庙,并开挖腰水、环绕庙前。地址在县城西门外白石街登瀛巷(旧名孔夫子堂巷)。

平阳县第八届祭孔大典

平阳的孔子家庙历史上经历过数次重修和移址,旧址已被拆毁。2019年9月,以孔子家庙的历史根基为背书,平阳县又建成了平阳孔子文化礼堂,成为平阳县新时代文明实践传统文化教育基地、温州市未成年人思想德育教育示范阵地。此外,这里还是平阳祭孔大典的主会场,以“礼”的载体,既继承了古礼释典仪式,又富含了新的时代特色。

来源:雁山鳌水间

原标题:平阳为何要举办祭孔大典?