回望海上旧温州 昔日轮船局见证温州“商脉”

温州网讯 近日,温州第二批“古城记忆”文化景观标志方案设计在市文广新局举行。记者从会上获悉,包括航运贸易机构、古码头码道、古陡门、古桥、池塘、古建筑等6类在内的文化标志系统今年将落地。

据悉,该项目是我市“五水共治”建设美丽浙南水乡文化提升工程重点文化项目之一,由市文广新局主持。去年我市首批“古城记忆”文化景观近40处已施工完毕,含古城门、古井、山三类。目前,第二批60多处正在规划设计中。美丽水乡文化指导组组长陈刚告诉记者,第二批设计方案争取今年五一前审定,预计年底前施工落地。

“标志系统看起来简单,但是真正做起来却要考虑很多因素。这些设置的地方既要成为一道亮丽的文化景观,为市民所喜欢,又要注意交通顺畅、部门审批等事项。第一批设置经过多次微调,目前来看效果较好。”陈刚表示,经过四次论证,目前专家已基本确定格调,将继续第一批简约古朴、彰显文化内涵的风格。

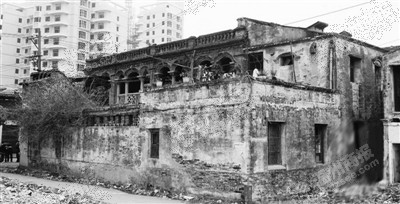

温州濒临东海,中贯瓯江,自古海上航运发达。记者从第四轮论证会上了解到,除了人文景观之外,“商业”建筑类成亮点。永川轮船局、永宁轮船局等机构“榜上有名”,它们曾为温州商贸发挥过重要作用,如今旧址要被重新标注。日前,记者走访了位于市区永川路九号的永川轮船局,这座中西结合的二层建筑隐藏在老城区中,透过有设计感的细节仍能看得出样式精美、规模宏大。

“一片繁华海上头,从来唤做小杭州”,海上贸易发展史也是温州港的兴盛史,见证了温州这座商业之城的前世今生。随着第二批标志即将落地,市民可以循着这些消逝或仍存在的码头码道、轮船局等一窥海上旧温州的真容。

>>>专家答疑

昔日轮船局见证温州“商脉”

温州以商为名,我们通过“古城记忆”文化景观标志工程的契机得以重新梳理历史,探寻水上“商脉”。这些曾经繁忙一时的商贸机构因何而建?为何而拆?如今现状如何?记者就此采访了温州市文物保护考古所副所长黄培量。

记:温州自古贸易发达,以往有哪些重要的商贸机构?

黄:永川轮船局、永宁轮船局、轮船招商局、瓯海关、瓯海关税务司署等都曾经是温州知名的商贸和商贸管理机构。但现在只有永川轮船局旧址还在,地址是永川路9号,其他机构的建筑在历史变迁和城市改造中已经被拆。

记:海运发达的时期,这些商贸机构是先后设立的吗?

黄:光绪十年(1884年),轮船招商局温州分局在朔门建造了温州港历史上第一座浮码头,并安装钢制趸船,时称招商局码头,即后来的朔门一号码头。从此温州港就有了可供大型轮船停靠、装卸货物的浮码头。随着码头业务量的扩大,永川轮船局、永宁轮船局等民办的轮船局也在温州设立了机构,建造了在当时样式新颖、规模宏大的办公楼,成为近代温州有代表性的建筑。为了使他们所属的轮船有固定的码头停靠,1916年宝华轮船局在新码道岸边建了宝华码头,也就是后来的安澜码头。紧接着,永川轮船局和永宁轮船局联合在化鱼巷江边设立永川码头。

记:在水运发达的当时,我市有哪几个重要的对外贸易窗口?

黄:轮船招商局设立的码头在北面,依托瓯江与宁波、舟山、上海甚至国外进行贸易往来,当时十分繁忙,规模也相对较大。南面的小南门码头是内河水运,与瑞安、三溪等地进行贸易往来,也是水上运输集散地。

记:后来轮船局逐渐衰弱,有哪些原因?

黄:抗日战争时期,温州港港口的基础设施遭到了毁灭性的打击,对外贸易也随之衰落,温州港繁荣的局面消失了。被占领期间,除了木帆船和上海以及舟山的沈家门等港口之间的走私贸易之外,同全国以及海外其他港口官方贸易来往几乎陷于停顿。解放后,随着城市建设的发展,这些商贸机构被陆续拆除。此外,后来其他交通方式的兴起,陆路交通四通八达,这也是航运机构衰弱的重要原因。

记:在此次的商贸机构名单中,永川轮船局是唯一留存的遗址,目前保护情况如何?

黄:2011年,作为新一轮的文物普查的重要成果,永川轮船局旧址成为“省保”的商贸机构,也成为目前温州唯一的近代航运遗存,可以说见证了温州当年航运的风光。为了保护文物,轮船局旧址被腾空并进行加固,现在正在进行维修。